|

Витебское городское

общественное объединение

православного просвещения преподобной преподобной Евфросинии Полоцкой |

|||||||||||||||||||||||||

|

Новомученики Витебщины

|

Священник Андрей Трусов

Связь времен

Андрей Петрович Трусов (Трусс) родился в

Внучка священника Нина Ивановна обнаружила

искажение в фамилии Трусов в архивах НКВД. В мартирологе Витебской епархии он

зарегистрирован как Трусс. Фотографии идентичны, ключевые даты также совпадают.

Андрей Трусов рукоположен в сан священника в

С

После революционных событий 1917 года был облечен

особым доверием жителей м. Островно в то неспокойное время: по совместительству

исполнял обязанности председателя правления местного потребительского общества

вплоть до

В

7 июня

Арестован 14 марта

Обвинялся о. Андрей в

антисоветской агитации, направленной на свержение советской власти. В ходе

следствия из свидетельских показаний выяснилось, что «… поп Трусс Андрей еще до

закрытия церкви в м.Островно бросил службу священника в связи с налогами и был

сильно недоволен, когда закрыли церковь, по его совету был организован

подпольный комитет по ее открытию …».

Позиция священника Андрея Трусова по отношению к

большевикам была воинствующая, он открыто говорил, что у них ничего не

получится, что со временем наступит развал.

Такого рода активность

в те времена наказывалась крайне жестко –

16

апреля

Реабилитация священника Андрея Труса прокуратурой Витебской области состоялась

почти через шесть десятилетий – 27 июля

1989 г .

Приход в Островно начинали возрождать с 80-х

годов

XX

века, вначале приезжали священники и служили по

праздникам. Внучка священника, Нина Ивановна Трусова, долго собирала деньги на

открытие храма. В те годы, редкие люди готовы были жертвовать на церковь. Это

расстраивало Нину Ивановну, дело казалось безнадежным. Как утешение она увидела

во сне Господа, который сказал ей, что в деревне осталось только 3 процента

верующих. Через несколько дней в Островно приехал правящий архиерей – владыка

Димитрий. Дело пошло быстрее.

В 2010 году началась активная реставрация храма.

Был восстановлен купол, поставлен новый шпиль, проведен ремонт внутри церкви.

Два года назад назначен настоятель храма – священник Андрей Дорощенко. Приход

стал активно возрождаться. Богослужение проходит каждое воскресение и по большим

праздникам.

Информационная служба ЦПП

|

*************************************************

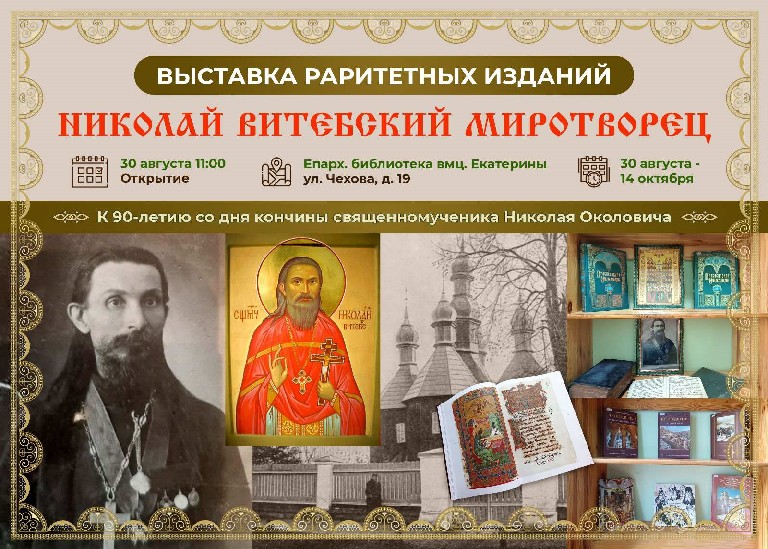

Священномученик Николай, пресвитер Витебский

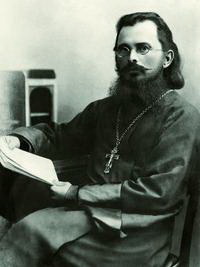

Протоиерей Николай Фомич Околович родился 4 мая 1863 года в деревне Ужлятино

Витебского уезда в семье псаломщика. С 1873 года по 1877 год учился в Витебском

духовном училище, а с 1877 по 1883 год — в Витебской духовной семинарии, которую

окончил по первому разряду. В 1883-87 годах обучался в Московской Духовной

Академии, которую окончил магистрантом.

С 6 октября по 4 декабря 1887 года Николай служил столоначальником Полоцкой

Духовной консистории. С 4 декабря 1887 года Николай Околович указом

Преосвященного Маркелла (Поппеля), епископа Полоцкого и Витебского, назначен на

должность противораскольнического миссионера.

17 января 1888 года он женился на дочери протоиерея Михаила Децикевича

Александре. От этого брака родились два сына и две дочери.

Вскоре после женитьбы Николай Околович был рукоположен в сан диакона, а

2 февраля 1888 года и в сан священника.

С марта 1889 года отец Николай – законоучитель Полоцкого кадетского корпуса.

Одновременно он являлся членом Полоцкого епархиального попечительства,

председателем Совета Полоцкого Церковного Братства, председателем Полоцкого

уездного отделения училищного совета. 15 августа 1897 года был награжден

грамотой Священного Синода и наградной Библией «За особое усердие и ревность в

деле благоустройства местных церковно-приходских школ».

На Первом Миссионерском съезде, проходившем в Витебске 5-10 июня 1901 года,

священник Николай Околович был единогласно избран председателем.

В

1906 году отец Николай серьезно заболел, и в 1907 году, по требованию врачей, он

был вынужден переменить климат, переехав на служение в Воронеж.

С 13 августа 1907 года до 1 июля 1913 года священник Николай Околович являлся

ректором Воронежской Духовной Семинарии и главным редактором «Воронежских

епархиальных ведомостей». С октября 1908 года отец Николай был председателем

Воронежского епархиального миссионерского совета и участвовал в деятельности

четырнадцати культурно-просветительских и благотворительных учреждений. В

1911 году по инициативе священника Николая Околовича в Воронеже были учреждены

педагогические и миссионерские курсы для преподавателей церковно-приходских школ

и приходского духовенства. В Воронежской семинарии трудами отца Николая были

организованы обсерватория, биологическая и электрическая станции, оранжерея.

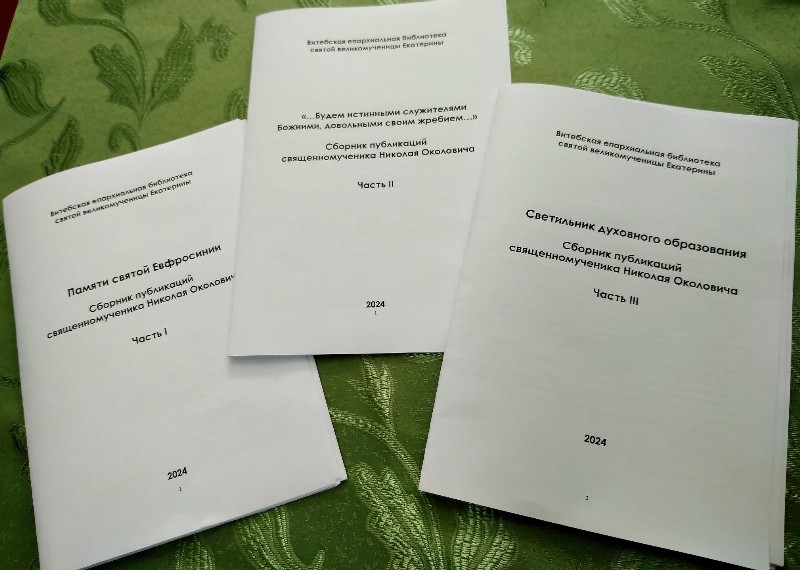

Много лет священник Николай Околович был редактором «Полоцких епархиальных

ведомостей» и «Воронежских епархиальных ведомостей», где печатал свои

литературные труды — больше тысячи страниц миссионерских отчетов, проповедей,

некрологов.

С

1913 года протоиерей Николай — законоучитель Двинского реального училища

(современный город Даугавпилс, Латвия).

С мая

1919 года служил в Витебске. Витебская Духовная семинария была уже закрыта. В

1919 году при Николаевском кафедральном соборе города Витебска начала

действовать пастырская школа под руководством священника Николая Околовича.

В 1922 году священник Николай Околович стал настоятелем Николаевского

кафедрального собора в Витебске. Как раз в это время началось изъятие церковных

ценностей. Благодаря мудрости, выдержке отца Николая, в ходе этой акции не было

допущено кровопролития, хотя часть прихожан готова была до последнего защищать

церковное имущество. Более того, в Успенский собор (приписанный к Николаевскому

кафедральному собору) были возвращены изъятые литургические сосуды и церковная

утварь, что позволило вновь совершать богослужения.

Но сам

отец Николай был арестован и содержался под стражей в течение двух недель,

осужден на 1 год лишения свободы (условно), затем амнистирован.

С октября 1924 года протоиерей Николай Околович являлся настоятелем Ильинской

церкви города Витебска. На этом месте служения он проявил себя ревностным и

бесстрашным служителем Патриаршей церкви, готовым к жертвенным поступкам. В июле

1929 года он принял в Ильинскую церковь всю приходскую общину закрытой

Николаевской (батальонной) церкви во главе со священником Игнатием.

В 1929-31 годах отец Николай был назначен благочинным городских церквей Витебска

и помогал правящему архиерею в деле возрождения закрытых приходов. В это время

из обновленчества удалось вернуть около 50 приходов. Протоиерей

Николай

Околович стал важнейшей фигурой в противостоянии обновленческому расколу в

Витебске.

Такая активность престарелого священника не приветствовалась богоборческой

властью. 24 апреля 1931 года он был арестован по обвинению в антисоветской и

антиколхозной агитации. Виновным себя не признал. Отец Николай был осужден и

выслан из Витебска на три года. В ссылке он скончался. Место заключения и

мученической кончины отца Николая остались неизвестными.

Протоиерей Николай Околович был реабилитирован Витебской областной прокуратурой

12 сентября 1989 года.

В годы гонений на Православную Церковь протоиерей Николай Околович, воспитав в

себе духовную мудрость, любовь к молитве, личную скромность и нестяжание, помог

колеблющимся утвердиться в православной вере, мятущимся обрести душевный мир и

прекратить вражду, а отпавшим в раскол вернуться к Матери Церкви.

Прославлен

в лике святых Белорусской Православной Церкви определением Синода Белорусского

Экзархата 4 ноября 2007 года. Память святого священномученика Николая, пресвитера Витебского, празднуется 12 сентября (н. ст.) и в 3-ю неделю по Пятидесятнице. Более подробно читайте здесь. ********************************************* |